治一郎のショーケースの中に並ぶお菓子のサンプル。バウムクーヘンは幾重にも重なった生地の層が美しく、しっとりとした質感や表面のツヤまで忠実に再現されています。ガトーショコラやブラウニーからは甘い香りまで漂ってきそうです。

静岡県にあるアールサンプルが、これらの治一郎の商品を製作し始めたのは、10年ほど前のこと。

「最初は、バウムクーヘンからスタートしました。シンプルだからこそ難しくて、何度も試行錯誤してやっとできたサンプルです」と社長の馬渕正博さんは振り返ります。

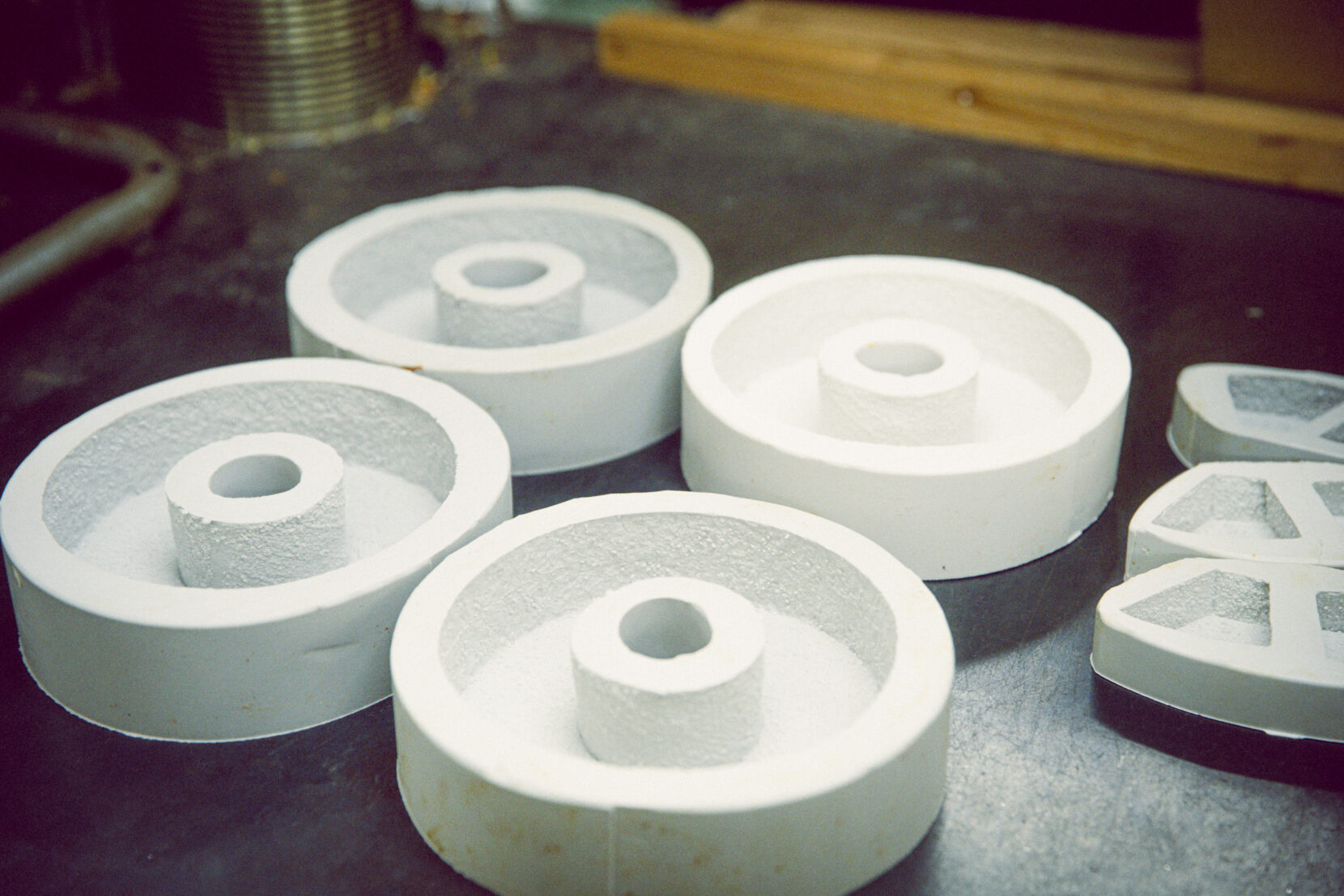

サンプル作りは、工程のほとんどが職人による手仕事。型取りでは、ふっくらした質感を再現するために何度も調整をし、塗料はベテランのスタッフがじっくり調合していきます。しっとりさを表現するためには、ニスを使ってツヤを出すように。焼き色では、エアブラシで微細なグラデーションをつけることで、本物のような焼きムラを再現します。

「どの工程も、塩梅が重要です。やり過ぎてしまうと作り物っぽくなってしまう。おいしそうに感じるちょうどいい加減に調整していくのが、職人の腕の見せどころ。手仕事だからできるんです」

「おいしそう」を作るために

塩梅を見極めるには、商品の味を知っていることが重要なポイントだそう。

「たとえば、香ばしさやしっとりさは、味わうからこそわかる情報ですよね。目で見る以外の味や香りを表現することが『おいしそう』なサンプルにつながって、価値を高めると思っているんです」

「おいしそう」を知るために、馬渕さんは、普段からさまざまなお菓子にアンテナを張っています。出張に行った際には、その地域で流行っているお菓子や老舗の銘菓を社員へのおみやげとして持ち帰ります。

「自分も興味があるし、社員にも知ってもらいたいと思ってのことです。お客様からも『今、どういうお菓子が人気なの?』と聞かれることが多いので、売れているものを把握しておきたいんです」

馬渕さんは、幼い頃から絵を描くのが好きで、高校卒業後に就職先として選んだのが食品サンプルを作る会社でした。

「ものづくりに関わりたいという思いがありました。父が蒔絵師(まきえし)で、その姿を見ていたせいかもしれません。手伝っているうちに影響を受けたんでしょうね」

職人として働き始めてからは、やりがいを感じる日々が続きます。さまざまな工程を担当するなかで、もっと上手くなりたいという気持ちが出てきたそう。

「思うような色が出せなければ悔しいし、表現したい質感が出なければ苦労します。でも、そのぶんお客様に喜んでいただけたら嬉しくて。そうやってさまざまなサンプルを手がけるうちに、自分の力でやっていきたいと思うようになったんです」

絶対にいいものを作る自信はある。人生は一度きり。そう考えて40歳の時に独立し、自身の会社を設立します。

「いい仕事をしていれば、うまくいくと思ったんです。でも、甘かったですね。待っていても仕事はこなくて。その状況を打開するため、営業の際に試作品を持ち込むようにしました。相手先の商品のサンプルを勝手に作るんです。もちろん、いいものじゃなければ見向きもされないリスクはありますが、挑戦しなければ変わらないと思って」

その体当たりの営業が功を奏し、馬渕さんの作るサンプルの精巧さを知る人が増え、少しずつ発注が入って仕事が軌道に乗り始めます。もちろん、自身が職人であることも大きな強みでした。

「一般的な会社だと、営業と製造現場は別なので『こういうものが作れますか?』という問いに対して、持ち帰って検討することが多い。でも、私の場合は、聞かれたその場で答えられますし、新たな提案もできるので、話が早く進むんです」

よりリアルに見せるためには、どこを強調するべきか。コストを抑えるならどこを省くべきか。相手の希望を踏まえての提案をすぐに話せるのは、積み重ねてきた技術があるからです。

売った後にある学びを大切に

また、馬渕さんは、納品後のやりとりもとても大切だと考えています。

「売って終わりではありません。サンプルを飾ったことで反響があれば、何が良かったのか考え、ダメなら次に活かすことを学ばなければならない。毎回、同じ仕事はないので、学んだことから試行錯誤していく難しさはあります。でもだからこそ、おもしろい。自分たちの技術力で、どこまで挑戦できるかがこの仕事の醍醐味だと思うんです」

挑戦を続けて仕事に向き合うなか、やっと手にした治一郎の仕事は、大きな誇りに思えることだとも言います。

「自分の作ってきたものが認められたと感じる仕事です。営業に行けば、『静岡といえば治一郎さんだよね』と言われるので、その知名度に恥じない仕事をしなければと思うんです」

ものづくりの喜びを伝えていきたい

これからやりたいことは何ですか?という問いに、馬渕さんは二つの答えを教えてくれました。一つは「動くサンプルに挑戦したい」ということ。「たとえば、ゼリーのような弾力のあるものの動きを表現できれば、もっと『おいしそう』を訴求ができるだろうな、と。躍動感のあるサンプルが作れたらおもしろいんじゃないかと考えています」

さらにもう一つは「技術を継承していくこと」。

「もっと若い人たちに職人の技術を知ってもらいたい。世の中が機械化されていくなかでも、手仕事の良さは残ると思っています。子どもたちにワークショップを開いたりして、ものづくりの楽しさや難しさを伝えたいと考えています」

馬渕さんが挑戦し続けるからこそ得られる喜びや、手間を惜しまない大切さが、若い世代にも広がっていくことでしょう。